【OCI_05】ブロック・ボリュームをインスタンスにアタッチする

今回の作業は、管理者ユーザー(ocitestadm01)でフルアクセス権限のあるtest_compartmentコンパートメントに対して実施していきます。

OCIのチュートリアルを参照し、ブロック・ボリュームをインスタンスにアタッチして、マウントするところまで検証してみます。

Oracle Cloud Infrastructure チュートリアル / OCI入門編

https://oracle-japan.github.io/ocitutorials/beginners/

VCN関連やインスタンスは、以下の記事を参考に作成しています。

目次

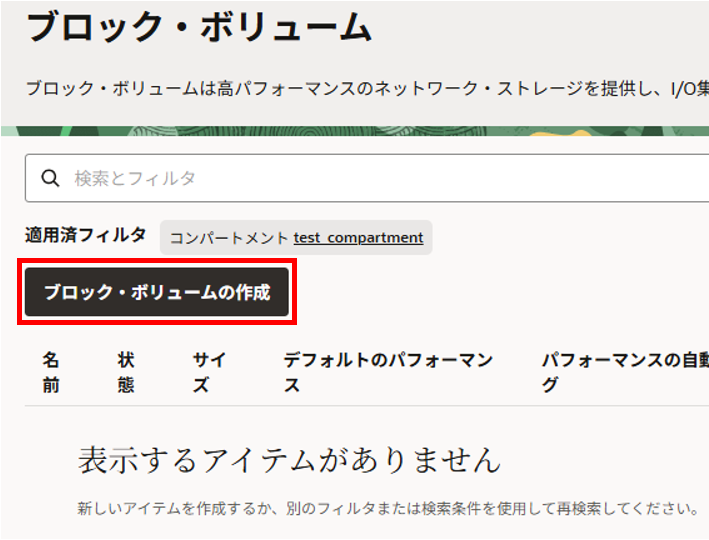

ブロック・ボリュームの作成

OCIコンソールの左上のハンバーガーメニューを展開し、「ストレージ」を選択、「ブロック・ストレージ」の「ブロック・ボリューム」を選択します。

ブロック・ボリューム画面で「ブロック・ボリュームの作成」をクリックします。

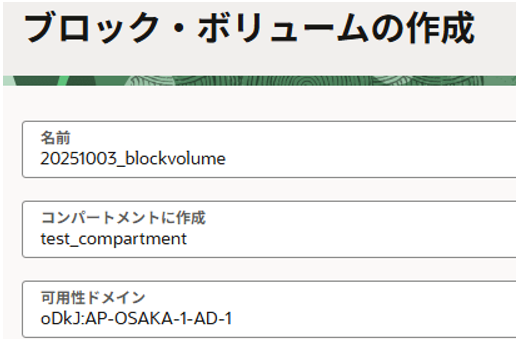

ブロック・ボリュームの作成で以下を入力、選択します。

名前:任意名

コンパートメント:権限のあるコンパートメント

可用性ドメイン:デフォルトのまま

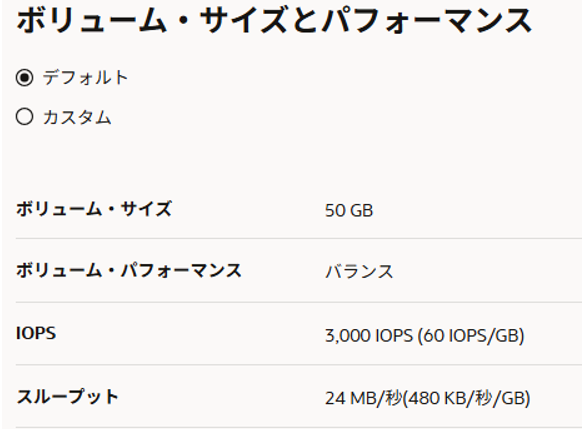

ボリューム・サイズとパフォーマンスは、デフォルトの「50GB」にします。これ以上小さくできないようです。

予約画面で以下を入力、選択し、右下の「ブロック・ボリュームの作成」をクリックします。

予約の有効化:オフ

バックアップ・ポリシー:デフォルトのまま空欄

クロスAD/リージョン・レプリケーションの有効化:オフのまま

ボリュームの暗号化:Oracle管理キーを使用した暗号化

タグ付けオプションの表示:デフォルトのままチェックあり

「プロビジョニング中」となっているので「使用可能」となるまで待ちます。

「使用可能」になりました。

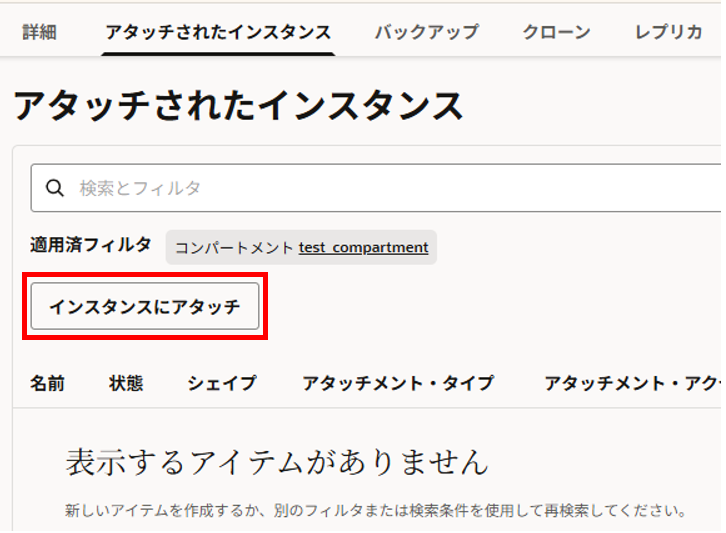

ボリュームのインスタンスへのアタッチ

事前に作成した仮想マシンのコンピュート・インスタンスに、作成したブロック・ボリュームをアタッチします。

コンピュート・インスタンス画面、ブロック・ボリューム画面のどちらからでもアタッチできるそうです。

今回はチュートリアルに従い、ブロック・ボリュームの画面からアタッチします。

OCIコンソールの左上のハンバーガーメニューを展開し、「ストレージ」を選択、「ブロック・ストレージ」の「ブロック・ボリューム」を選択します。

作成したブロック・ボリュームをクリック、「アタッチされたインスタンス」タブを選択し、「インスタンスにアタッチ」をクリックします。

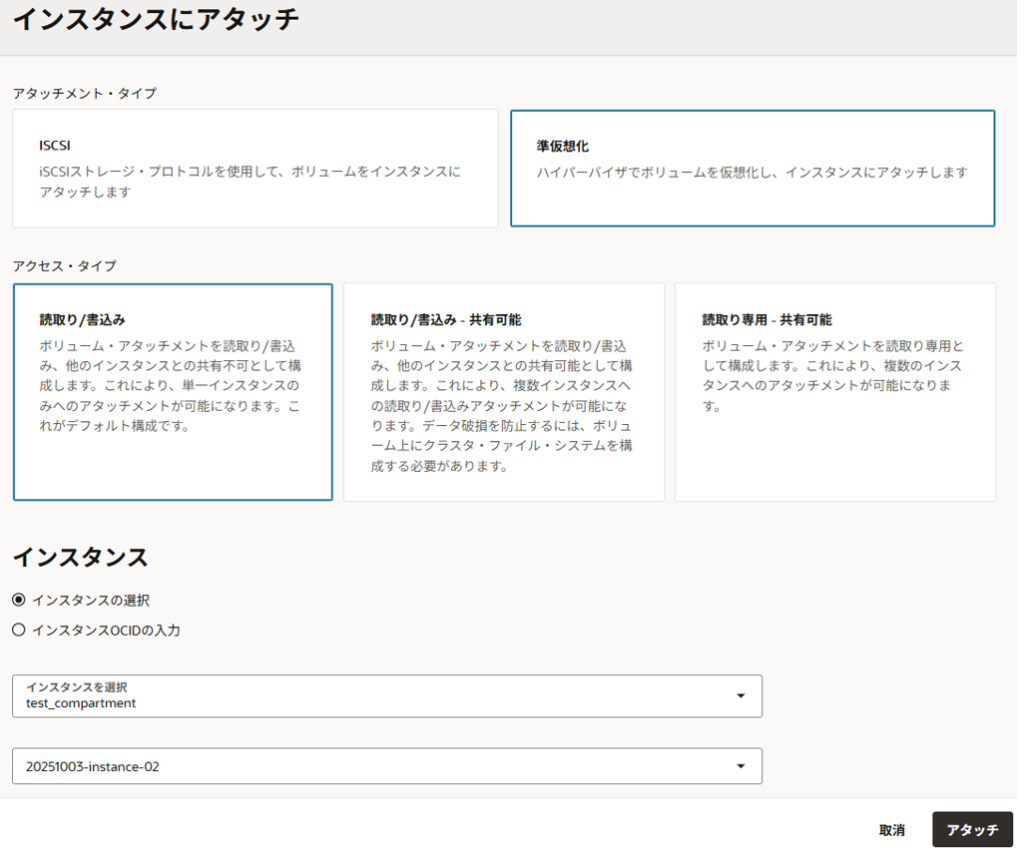

インスタンスにアタッチ画面で以下を入力、選択し、「アタッチ」をクリックします。

アタッチメント・タイプ:準仮想化(仮想マシン・インスタンスからのアタッチであれば準仮想化推奨)

アクセス・タイプ:読取り/書込み

インスタンス:インスタンスの選択

インスタンスを選択:権限のあるコンパートメント

ブロック・ボリュームをアタッチするインスタンス

アタッチされたインスタンス画面を更新すると作成したブロック・ボリュームがコンピュート・インスタンスに「アタッチ済」で表示されていました。

ボリュームのフォーマットおよびマウント

SSHでインスタンスへログインして設定します。

パーティション作成

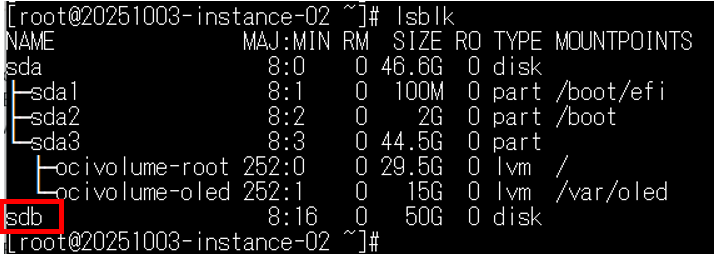

lsblk コマンドでデバイスの確認を行います。私の環境では /dev/sdb が追加したブロック・ボリュームとなります。

lsblk

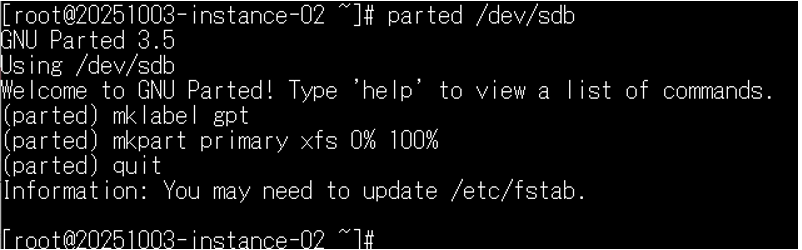

新しいボリュームにパーティションを切ります。

parted /dev/sdb

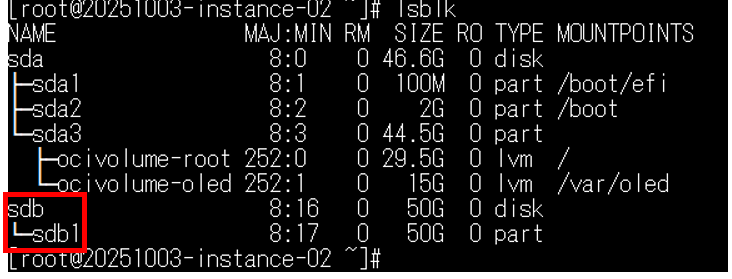

/dev/sdb1 が作成されました。

lsblk

ファイルシステム作成

OCI の Linux では通常 xfs または ext4 を利用するそうです。

mkfs.xfs /dev/sdb1

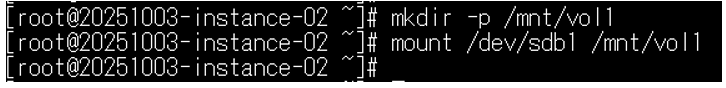

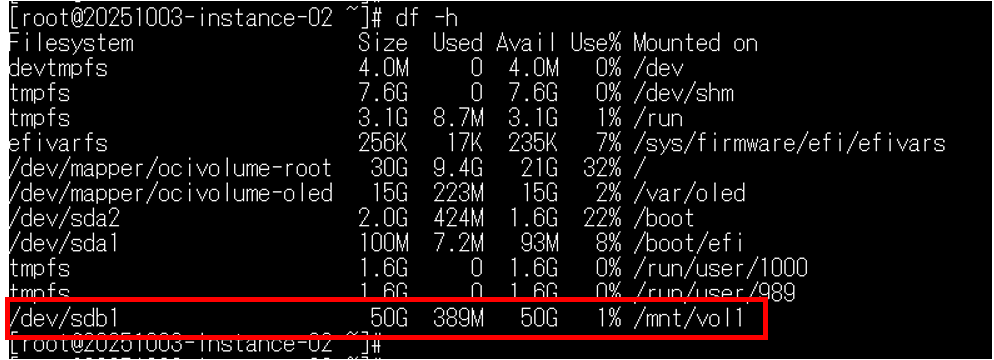

マウントポイントを作成してマウント

マウントポイントを作成してマウントします。

mkdir -p /mnt/vol1

mount /dev/sdb1 /mnt/vol1

マウントできました。

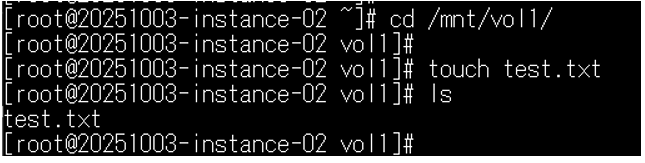

ファイルも作成できました。

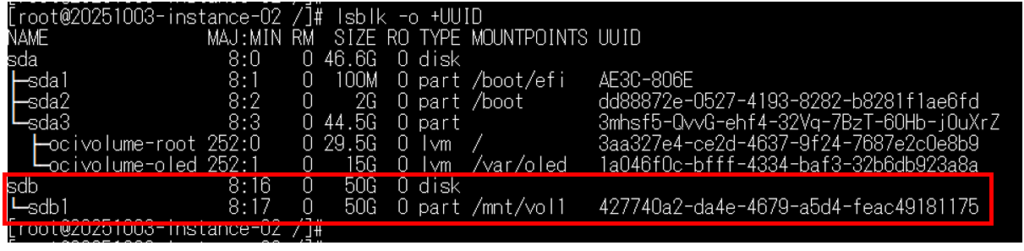

自動マウント設定

OS再起動してもマウントされるように /etc/fstab ファイルを編集します。

lsblk コマンドでsdb1のUUIDを確認します。

lsblk -o +UUID

OS再起動してもマウントされるように /etc/fstab ファイルへ以下の内容を追記します。

UUID=<確認したUUID> /mnt/vol1 xfs defaults,_netdev,nofail 0 2

OS再起動後も /mnt/vol1 がマウントされていることが確認できました。

まとめ

今回は、OCIのチュートリアルを参照し、ブロック・ボリュームをインスタンスにアタッチして、マウントするところまで検証してみました。

以下、他の記事をまとめた一覧です。OCI以外にAWSもまとめています。