【OCI_11_01】オートスケーリングの検証(インスタンスをベースにインスタンス構成を作成した場合)

インスタンスのオートスケーリングについて、検証してみます。

OCIではインスタンス・プールのオートスケーリングを設定することにより、状況に応じてインスタンス・プール内のインスタンス数を増減させることができます。

今回もOCIチュートリアルを参考にしています。

インスタンスのオートスケーリングを設定する

https://oracle-japan.github.io/ocitutorials/intermediates/autoscaling/

わざわざ題名に「インスタンスをベースにインスタンス構成を作成した場合」としたのは、インスタンスをベースにしたインスタンス構成は、OSの設計情報のみで、アプリやアプリの設定を含まないからです。

今回、WEBサーバをもとにインスタンス構成を作成しています。私はてっきりオートスケーリングでWEBサーバが複数台作成されると思っていました。

ですが、作成されたインスタンスには httpd がインストールされていませんでした。

調べたところ、アプリなども引継ぎたい場合は、カスタム・イメージを作成して、そのカスタム・イメージをベースにして「インスタンス構成」を作成すれば、アプリ(httpd、ファイル設定など)を完全に引き継いだ状態でスケールアウト時に新規インスタンスが起動するそうです。

次回、試してみたいと思います。ほか、オートスケーリングの考え方は、AWSとほぼ同じでした。

■手動作成した既存インスタンス と オートスケーリング の関係

オートスケーリングは、自分が起動したインスタンスだけを管理します。

そのため、手動作成した既存インスタンスを停止、起動してもオートスケーリングは、一切反応しません。

ロード・バランサ配下でも状況は同じです。

目次

ベースとなるインスタンスの作成

ベースとなるインスタンスはWEBサーバを作成しましたが、本記事の手順であるインスタンスをベースにインスタンス構成を作成した場合は、Apacheなどのアプリ情報は引き継がれません。(後でわかりました・・・)

そのため、ここではOS最低限の設定でもかまいません。

オートスケーリングの元となるインスタンスを作成します。

インスタンスは、ApacheのWEBページでホスト名やIPアドレスを動的に表示するよう設定しています。

インスタンスの作成とWEBサーバの設定は、以下の記事を参照してください。

インスタンス構成の作成

ベースになるインスタンスからインスタンス構成を作成します。

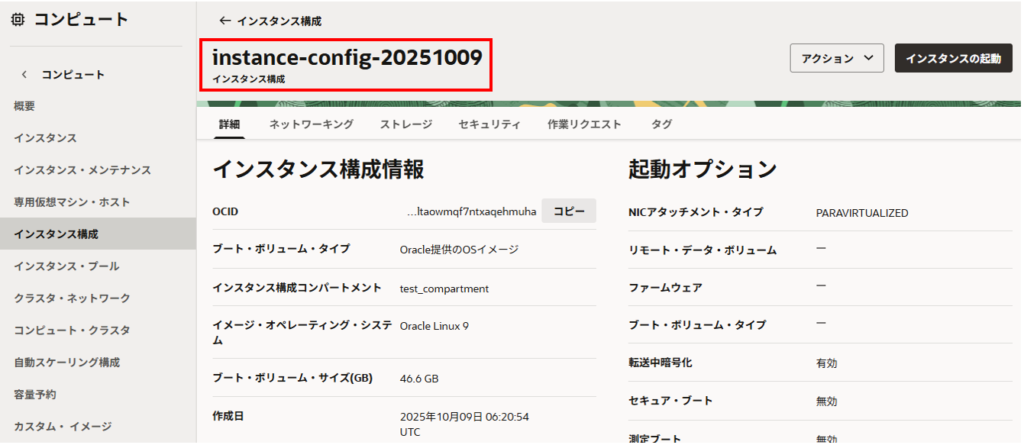

インスタンス構成は、オートスケーリング用インスタンスを起動する元になり、イメージ、シェイプ、sshキー情報、ブロックボリューム、ネットワーク情報などが定義されています。

左上ハンバーガーメニューから コンピュート > インスタンス を選択し、該当インスタンスのリンクをクリックします。

右上の「アクション」> その他のアクション > インスタンス構成の作成 をクリックします。

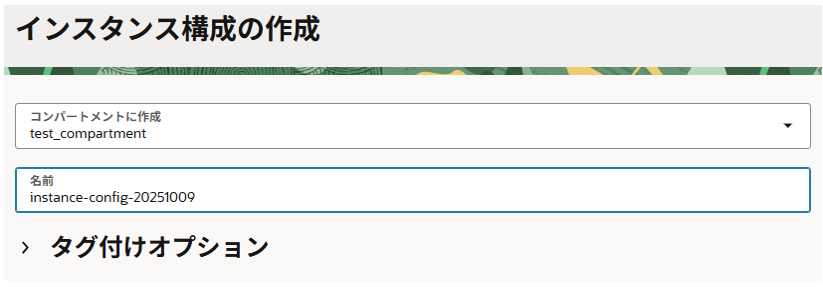

インスタンス構成の作成画面で以下を入力、選択し、右下の「インスタンス構成の作成」をクリックします。

コンパートメントに作成:自身の権限のあるコンパートメント

名前:任意名

インスタンス構成が作成されました。

インスタンス・プールの作成

作成したインスタンス構成をもとに、インスタンス・プールを作成します。

インスタンス・プールを作成すると、インスタンス構成で設定したインスタンスがインスタンス・プールで設定した数だけ起動します。

公式チュートリアルに習いサイズを「0」で作成し、あとでスケーリングしてこの数を増やしてみたいと思います。

左上ハンバーガーメニューから コンピュート > インスタンス構成 を選択し、作成したインスタンスの構成のリンクをクリックします。

右上の「アクション」> インスタンス・プールの作成 をクリックします。

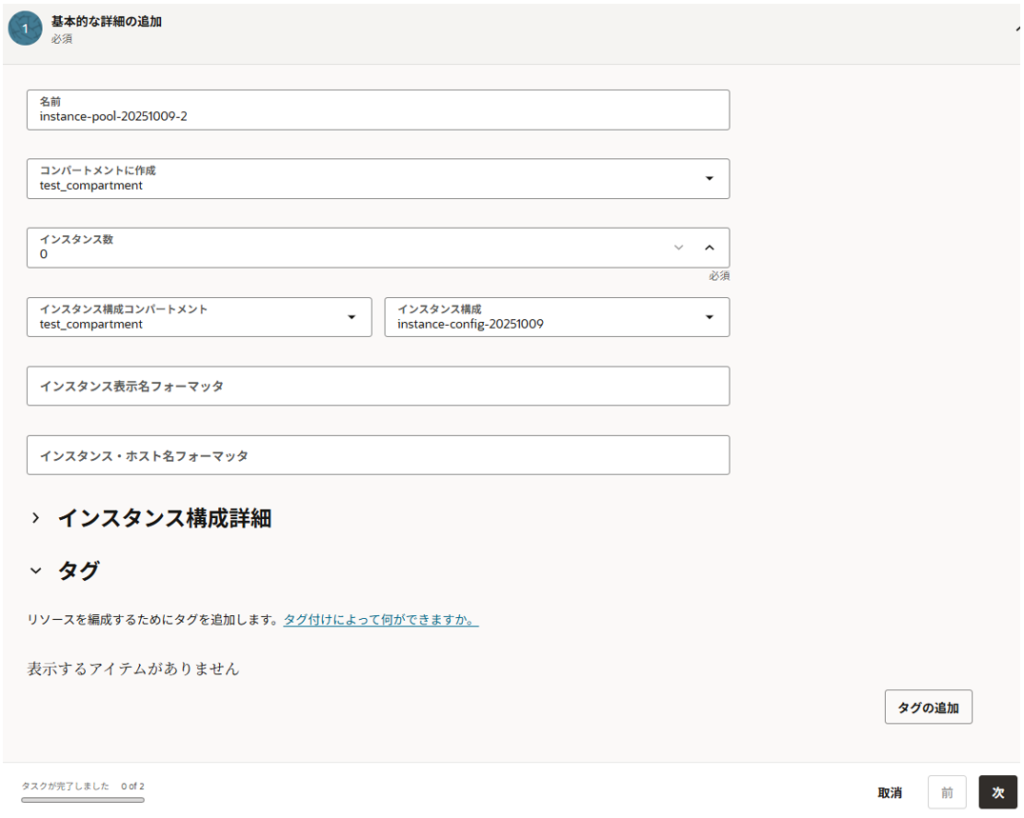

インスタンス・プールの作成画面で以下を入力、選択し、「次」をクリックします。

名前:任意名

コンパートメントに作成:自身の権限のあるコンパートメント

インスタンス数:0 (※ここを1にするとインスタンス・プールを作成した時点で1台インスタンスが起動します)

インスタンス構成コンパートメント:自身の権限のあるコンパートメント

インスタンス構成:作成したインスタンス構成

インスタンス表示名フォーマッタ:何もしない(デフォルト)

インスタンス・ホスト名フォーマッタ:何もしない(デフォルト)

インスタンス構成詳細、タグも何もしない

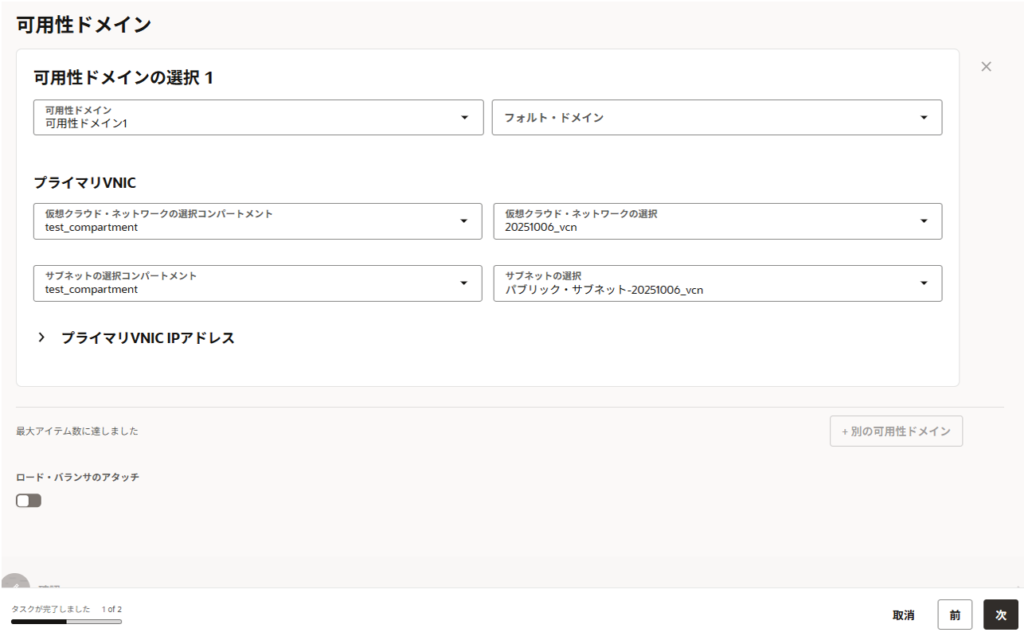

プール配置の構成画面で以下を入力、選択し、「次」をクリックします。

可用性ドメイン:可用性ドメイン1(大阪リージョンは可用性ドメインが1つしかないため)

フォルト・ドメイン:何もしない(デフォルト)※任意のフォルト・ドメインを選択することもできます

仮想クラウド・ネットワークの選択コンパートメント:自身の権限のあるコンパートメント

仮想クラウド・ネットワークの選択:自身のVCNを選択

サブネットの選択コンパートメント:自身の権限のあるコンパートメント

サブネットの選択:インスタンスを展開したいサブネットを選択(今回はパブリック・サブネット)

ロード・バランサのアタッチ:OFF(デフォルト)

設定内容を確認し、右下の「送信」をクリックします。

インスタンス・プールが作成されました。

オートスケーリングの設定

作成したインスタンス・プールを元にオートスケーリングを作成します。

公式チュートリアルに習い、インスタンス・プール内の平均CPU使用率が70%を上回ったら1インスタンス増やす、30%未満になったら1インスタンス減らす、というポリシーを設定します。

スケーリングするインスタンス数は、最小1インスタンス、最大3インスタンスに設定します。

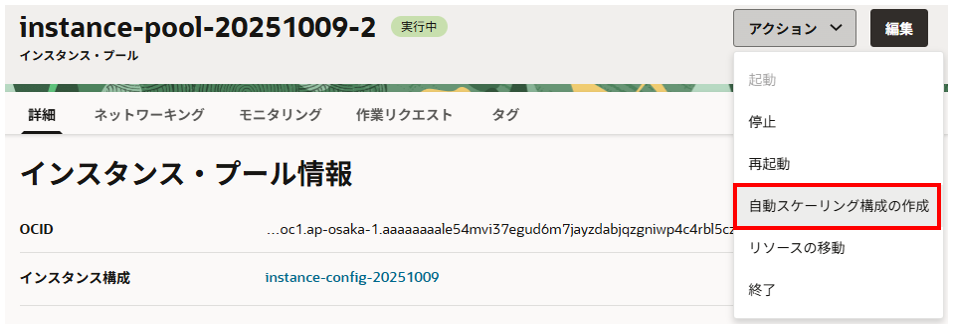

左上ハンバーガーメニューから コンピュート > インスタンス・プール を選択し、作成したインスタンス・プールのリンクをクリックします。

右上の「アクション」> 自動スケーリング構成の作成 をクリックします。

自動スケーリング構成の作成画面で以下を入力、選択し、「次」をクリックします。

名前:任意名

コンパートメントに作成:自身の権限のあるコンパートメント

インスタンス・プール:作成したインスタンス・プール

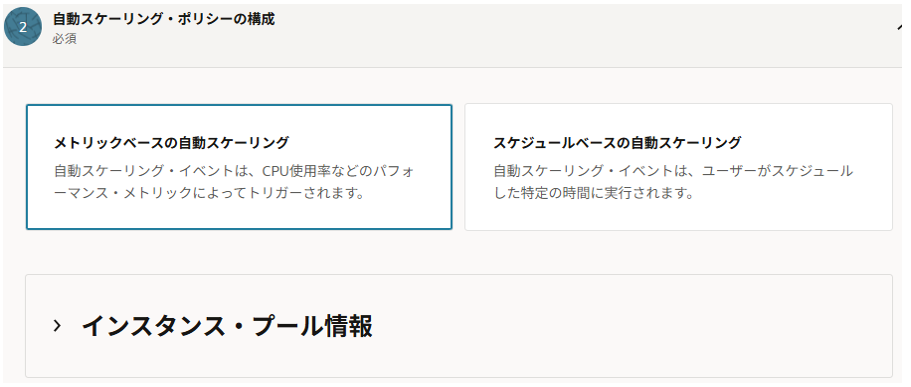

自動スケーリング・ポリシーの構成で以下を入力、選択します。

メトリックベースの自動スケーリング

続いて、以下を入力、選択します。

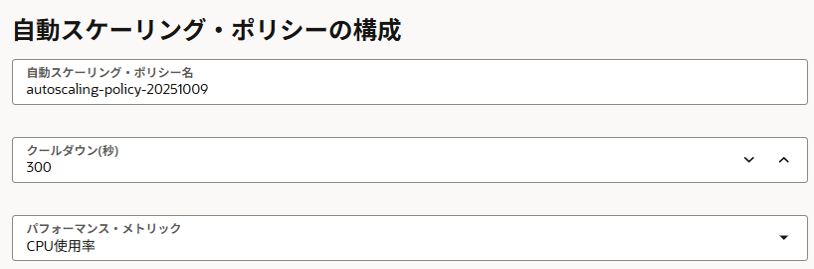

自動スケーリング・ポリシーの構成

自動スケーリング・ポリシー名:任意名

クールダウン(秒):300(デフォルト)

パフォーマンス・メトリック:CPU使用率

続いて、以下を入力、選択します。

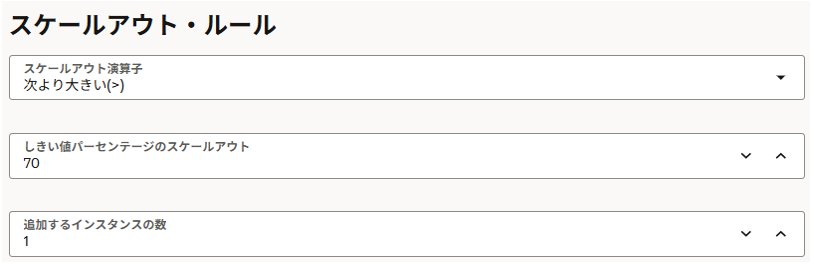

スケールアウト・ルール

スケールアウト演算子:次より大きい(>)

しきい値パーセンテージのスケールアウト:70

追加するインスタンスの数:1

続いて、以下を入力、選択します。

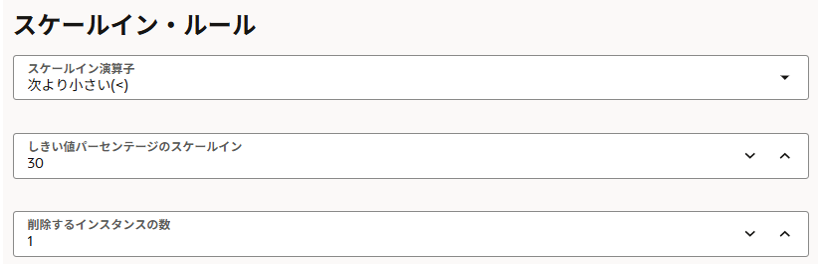

スケールイン・ルール

スケールイン演算子:次より小さい(<)

しきい値パーセンテージのスケールアウト:30

削除するインスタンスの数:1

続いて、以下を入力、選択し、「次」をクリックします。

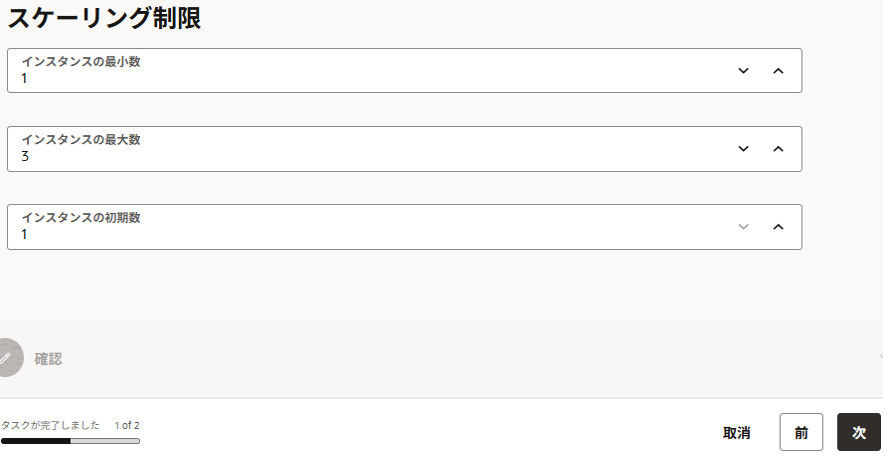

スケーリング制限

インスタンスの最小数:1

インスタンスの最大数:3

インスタンスの初期数:1

確認画面で内容を確認し、「作成」をクリックします。

自動スケーリング構成が作成できました。

インスタンスの確認

インスタンス画面でオートスケーリングで設定した「インスタンスの初期数」の1台が起動して「実行中」になりました。

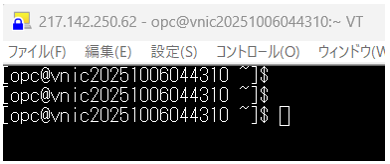

パブリックIPアドレスを指定してSSH接続することができました。

CPU負荷を上げてスケールアウトを確認する

オートスケーリングで起動してきたインスタンスにOS上からCPU負荷をかけてCPU使用率が閾値(ここでは70%)を上回るように設定し、インスタンスが1台増えることを確認します。

インスタンスへログインします。

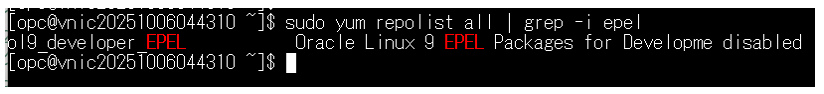

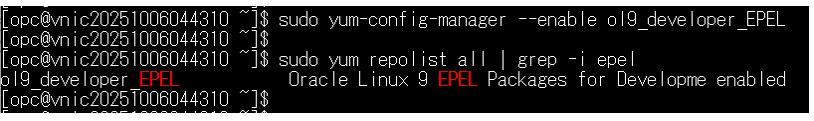

stressパッケージを含むEPELリポジトリが有効になっているか確認します。

おそらく「disabled」となっているのでyum-config-managerコマンドでenabledにします。

sudo yum repolist all | grep -i epel

利用しているイメージのバージョンを確認し、有効化のためのコマンドを実行します。

あらためて有効化されたことを確認します。

sudo yum-config-manager –enable ol9_developer_EPEL

sudo yum repolist all | grep -i epel

stressパッケージをインストールします。「Complete!」が表示されればインストール完了です。

sudo yum -y install stress

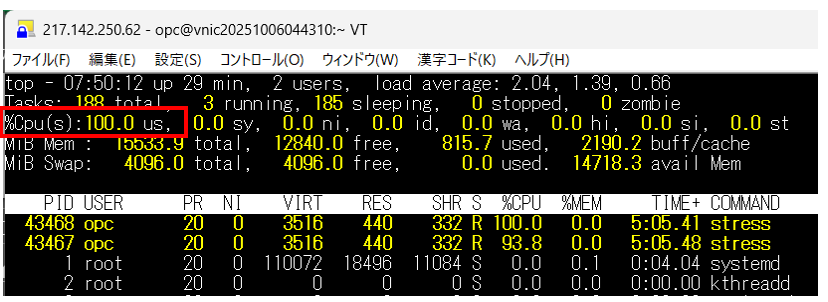

stressコマンドでCPUに負荷をかけます。該当インスタンスは「VM.Standard3.Flex」のシェイプを利用しています。

stress -c 2 &

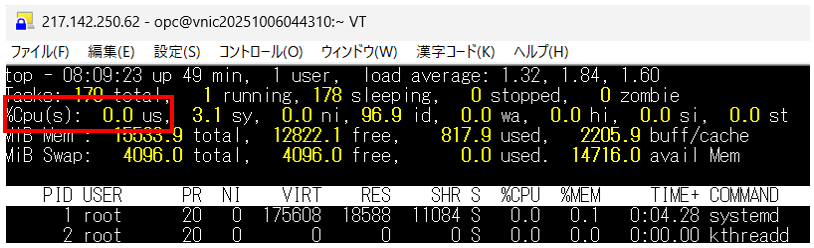

topコマンドで確認してみます。

公式チュートリアルとシェイプは違いますが、下記コマンドでCPU負荷が100%になりました。(※タイミングによって 100 でない時もあります)

top

上記状態で、クールダウン期間で指定した300秒が過ぎると、スケーリングします。

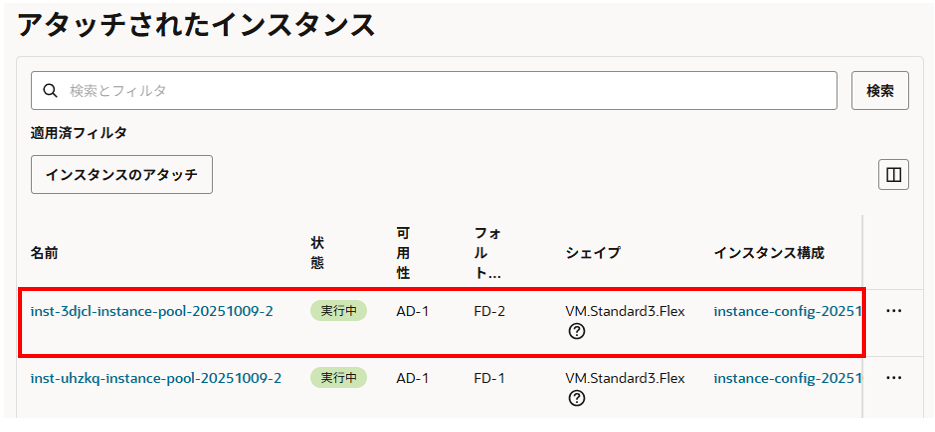

作成したインスタンス・プールをクリック、「詳細」タブを選択し、「アタッチされたインスタンス」を確認すると2台目のインスタンスが起動していました。

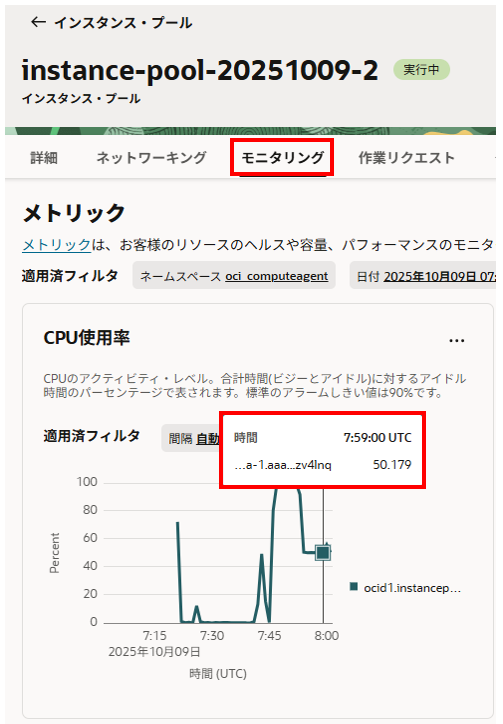

次にインスタンス・プールをクリック、「モニタリング」タブを選択し、「CPU使用率」を確認します。

2台の平均CPU使用率が、だいたい50%になっていることが確認できます。

もし、2台目のインスタンスでもCPU使用率を100%にすれば、2台の平均CPU使用率は100%となり、3台目のインスタンスが起動することになります。

今回は2台目までにしておきます。

1台目のインスタンスのCPU使用率:100%

2台目のインスタンスのCPU使用率:0%

2台の平均CPU使用率:50%

CPU負荷を下げてスケールインを確認する

次は、CPU使用率を下げてスケールインすることを確認します。

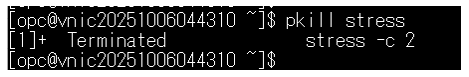

バックグラウンドで動いているすべての stress プロセスを一括停止する場合、pkill stressを実行します。

pkill stress

topコマンドで確認してみます。

CPU使用率は、0 % になりました。

top

この状態で、クールダウン期間で指定した300秒が過ぎると、スケーリングします。

作成したインスタンス・プールをクリック、「詳細」タブを選択し、「アタッチされたインスタンス」を確認するとインスタンスが1台「終了中」⇒「終了済」になっており、スケールインしていることが確認できます。

【おまけ】オートスケーリングから起動したインスタンスを停止、起動するには?

■停止する場合

画像はないのですが「自動スケーリング構成」を「無効化」しただけでは、オートスケーリングから起動したインスタンスはそのまま起動したままでした。

「インスタンス・プール」を「停止」すると起動していたインスタンスは「停止済」になりました。

■起動する場合

「インスタンス・プール」を「起動」すると停止していたインスタンスは「実行中」になりました。

まとめ

オートスケーリングの検証として、インスタンスをベースにインスタンス構成を作成した場合の動作検証を行いました。次回は、カスタム・イメージをベースにインスタンス構成を作成し、オートスケーリングを検証してみたいと思います。

以下、他の記事をまとめた一覧です。OCI以外にAWSもまとめています。